La sanità pubblica deve ripartire da cultura e prevenzione

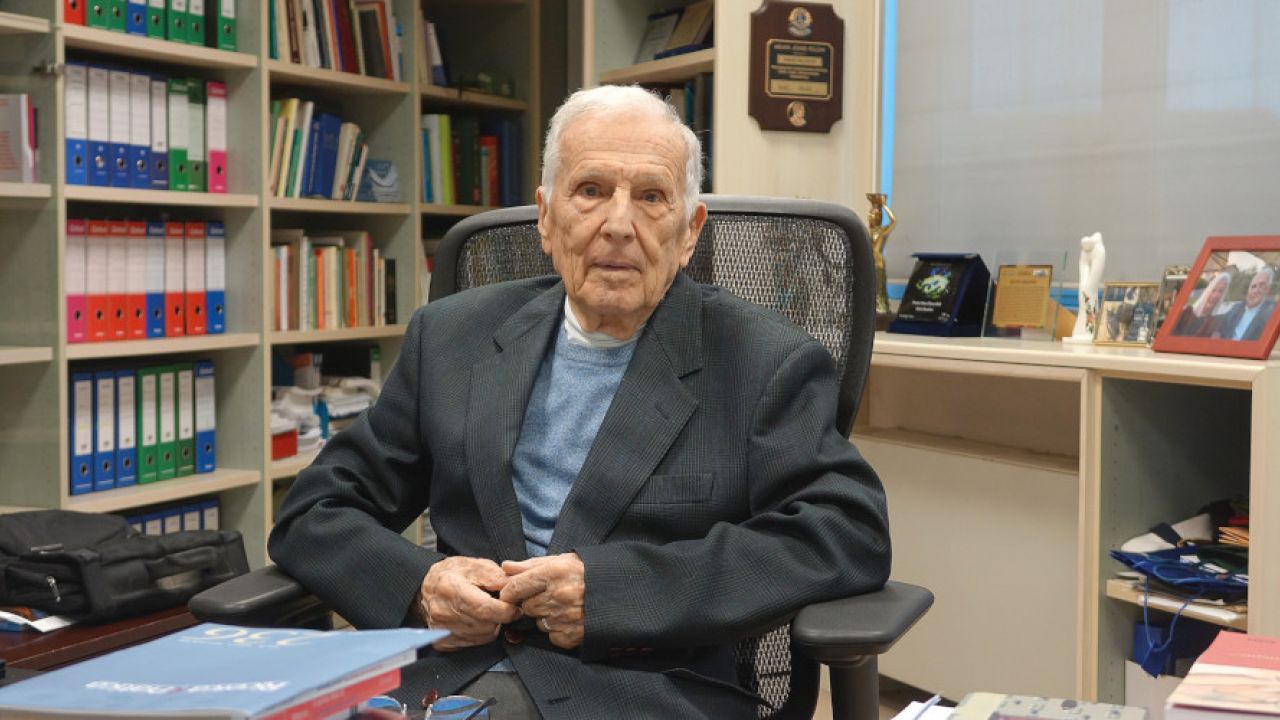

Silvio Garattini, 95 anni, fondatore e direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS di cui oggi è presidente, ricercatore di fama internazionale, componente del Consiglio Superiore di Sanità e membro del Comitato Nazionale di Bioetica, impegnatissimo divulgatore sui temi legati alla salute, è tra i promotori e firmatari del recente Manifesto in difesa del Sistema Sanitario Nazionale. Insieme a lui hanno firmato l’appello i medici e gli scienziati italiani: Ottavio Davini, Enrico Alleva, Luca De Fiore, Paola Di Giulio, Nerina Dirindin, Franco Locatelli, Francesco Longo, Lucio Luzzatto, Alberto Mantovani, Giorgio Parisi, Carlo Patrono, Francesco Perrone, Paolo Vineis. È un appello netto, che indica nel Servizio Sanitario Nazionale un pilastro per lo sviluppo del Paese minato dalla mancanza di risorse e di visione politica. Dal 1978, data della sua fondazione, al 2019 l’SSN in Italia ha contribuito a produrre il più marcato incremento dell’aspettativa di vita (da 73,8 a 83,6 anni) tra i Paesi ad alto reddito. Ma oggi i dati dimostrano che il sistema è in crisi: arretramento di alcuni indicatori di salute, difficoltà crescente di accesso ai percorsi di diagnosi e cura, aumento delle diseguaglianze regionali e sociali. Questo accade perché i costi dell’evoluzione tecnologica, i radicali mutamenti epidemiologici e demografici e le difficoltà della finanza pubblica, hanno reso fortemente sottofinanziato l’SSN, al quale nel 2025 sarà destinato il 6,2% del PIL, meno di vent’anni fa. In questa intervista di Innovazione.PA Silvio Garattini approfondisce i temi chiave dell’appello e si presenta, prima di tutto, come cittadino attivo sul fronte del diritto alla salute per tutti.

Professore, perché è ancora così urgente mettere in risalto l’importanza del nostro Sistema Sanitario Nazionale? Cosa stiamo rischiando?

Possiamo tutti vedere la difficoltà del Sistema Sanitario Nazionale pubblico a rispondere alle richieste dei cittadini. La più evidente di tutte è quella delle liste d’attesa. Si aspetta troppo per ricevere esami, visite, qualsiasi tipo di intervento debba essere effettuato all’interno del Servizio Sanitario Nazionale. Tuttavia, questo è caratterizzato dal fatto che, potendo pagare, le prestazioni si ottengono molto rapidamente attraverso le prestazioni in intramoenia. In pratica si accede al servizio sanitario pubblico pagando. Questo viola persino i principi costituzionali che sanciscono il diritto alla salute e l’accesso alle cure. Siamo in un una situazione di fatto per la quale, per certe prestazioni, ha diritto alla salute chi può pagare. Questo ci riporta, in buona sostanza, al periodo precedente l’istituzione del SSN del 1978. Io ricordo molto bene quei tempi e cosa significasse dover subordinare le cure alla possibilità di pagarsele. La seconda osservazione, che tutti possono fare, consiste nell’eccessivo ricorso ai pronto soccorso. In tutto il Paese queste strutture delicatissime sono intasate da persone che arrivano per richiedere cure che non hanno carattere d’urgenza. Questo succede perché i cittadini non trovano aiuto a livello territoriale.

Bisognerebbe dare più impulso alle cure di prossimità?

Questa è una grande urgenza: manca l’intervento sul territorio. Dal 1978 sono cambiate molte cose. Oggi è difficile pensare che un medico di famiglia, da solo, possa sostenere tutto quello che occorre sapere in rapporto ad una medicina che è diventata sempre più complessa e il numero di ore che può mettere a disposizione è limitato. La Casa di Comunità è la risposta più efficace. Ci sono sperimentazioni importanti in tutto il Paese. Sono strutture che uniscono le capacità di decine di medici e specialisti e, soprattutto, garantiscono una copertura di servizio degli ambulatori più ampia, almeno 8 ore al giorno tutti i giorni. In questo modo si potrebbero ottenere due risultati: ricevere cure tempestive e alleggerire la pressione sui pronto soccorso. Si tratta di una strategia sensata e percorribile che va intrapresa con maggiore convinzione. Purtroppo esistono resistenze sindacali da parte dei medici di famiglia, ma è questione di buon senso. Questo tipo di modello territoriale garantirebbe ai cittadini le cure anche quando il proprio medico di base è assente; le prestazioni potrebbero essere integrate con la possibilità di contare sul supporto di infermieri e specialisti come geriatra, pediatra, assistenti sociali. Anche la diagnostica sarebbe favorita dalla possibilità di dotare queste strutture di apparecchiature tecnologiche e di laboratorio che al momento sono disponibili, a livello pubblico, soltanto negli ospedali. Sono le strutture ideali nelle quali utilizzare le soluzioni di telemedicina che consentirebbero di curare i pazienti a casa e di creare un rapporto diretto tra medico e specialista, accorciando i tempi di cura, senza costringere il cittadino a fare da tramite. C’è poi un terzo aspetto la cui portata è senza dubbio significativa ma che richiede tempo. Bisogna avviare una vera rivoluzione culturale per fare in modo che non sia il ‘mercato della medicina’ a decidere cosa occorre fare, ma che la linea guida sia dettata da una condivisa cultura della prevenzione.

Occorre maggiore consapevolezza. Come è possibile stimolarla?

La maggior parte delle patologie non piovono dal cielo, sono in gran parte autoinflitte. È molto importante che si sappia e si adottino comportamenti più prudenti in tempo. Abbiamo, per esempio, 3 milioni e 700 mila persone affette da diabete di tipo 2. Si tratta di una malattia evitabile che porta a complicazioni gravi di tipo visivo, renale, vascolare ecc. Il 40% dei tumori sarebbero evitabili, eppure abbiamo oltre 180 mila morti l’anno, si potrebbe fare molto per evitarle. Purtroppo trattandosi di una rivoluzione culturale occorrono tempo e passaggi decisi. Prima di tutto occorre una scuola superiore di sanità come esiste negli altri Paesi, dove formare i dirigenti a questo nuovo paradigma, perché è solo la prevenzione che entra in conflitto con il mercato della medicina. Anche la scuola deve diventare un punto di riferimento. Non è possibile che la materia ‘salute’ non sia presente nel percorso di studi. Basterebbe un’ora a settimana a partire dalla scuola materna, fatta da persone competenti, per cambiare molte cose. I giovani avrebbero un’idea più chiara di quanto è importante prendersi cura della propria salute e di quello che occorre fare per preservare il proprio futuro. C’è molto da fare e, quindi, ben vengano iniziative come il Manifesto.

Parlando di formazione delle nuove generazioni. Che cosa pensa delle polemiche legate al numero chiuso e dei test di ingresso alle facoltà scientifiche ed in particolare a medicina?

Non credo che sia quello il vero problema. Piuttosto dobbiamo stabilire che si acceda all’università non sulla base di numeri astrusi, ma sulla base della reale possibilità di formare professionisti all’altezza. È inutile pensare di aumentare il numero degli studenti se le scuole di medicina non sono in grado di formarli. Oggi queste non sono sufficienti per dare un’adeguata formazione. Gli studenti, allo stato delle cose, si limitano all’ascolto delle lezioni, svolgono raramente attività. Ma questo tipo di formazione non può essere solo teorica e passiva. Il nodo, insomma, è adeguare le scuole di medicina al proprio compito.

Un aspetto molto enfatizzato dal vostro appello è quello relativo allo stato dell’edilizia sanitaria, qual è l’urgenza secondo lei?

Effettivamente abbiamo troppe strutture senescenti. Avremmo dovuto utilizzare molte delle risorse del PNRR per migliorare le nostre strutture. L’ospedale è comunque un luogo nel quale si entra con preoccupazione e condizioni di salute difficili. Entrare in un ambiente deprimente e inadeguato peggiora le cose. Si tratta di un problema importante ma, in un certo senso, semplice da affrontare perché le risorse ci sarebbero. Invece quello che è molto più difficile risolvere è il fatto che medici e infermieri sono molto mal retribuiti rispetto alla media europea. Questo ha ormai dato vita ad un fenomeno di emigrazione professionale tangibile e pesante. Già oggi dobbiamo confrontarci con la scarsità di infermieri; per il momento, il numero di medici è compatibile con la media europea ma è anche vero che l’età media dei nostri professionisti è molto più alta di quella degli altri Paesi e quindi avremo problemi a sostituirli nei prossimi anni. La questione salariale è seria, perché sposta le persone verso il privato o verso l’estero. Purtroppo la cultura politica affronta questi aspetti come costi mentre andrebbero visti come investimenti”.

Eppure l’esistenza di un forte sistema sanitario pubblico ha dimostrato proprio durante la pandemia Covid-19 quanto rilevante sia per la resilienza del Paese questo patrimonio. Andrebbe vista in questo modo anche la ricerca pubblica?

Certamente. Abbiamo la metà dei ricercatori per milione di abitanti della media UE. Investiamo in ricerca l’1.2% del PIL, tra pubblico e privato, quando la media europea è più del 2% nei singoli Paesi. Se dovessimo pensare di fare quello che fa la Francia, paese molto simile al nostro, dovremmo spendere per la ricerca 22 miliardi di euro in più ogni anno. Mi sembra uno scarto inaccettabile. A questo si aggiunge il fatto che il nostro sistema è frenato da gravami burocratici e autorizzativi veramente pesanti, con un impatto sui tempi estremamente penalizzante. I controlli sono sacrosanti ma occorre ragionevolezza; si immagina cosa significa collaborare con enti di ricerca stranieri chiedendo però di aspettare mesi per i nostri vincoli? D’altra parte è questo problema che ha fatto in modo che tutte le attività di ricerca multinazionali abbiano lasciato l’Italia.

Ritiene che le tecnologie digitali siano sfruttate nel modo giusto nel campo della salute? Siamo ancora nel campo della sperimentazione o se ne fa ormai un uso maturo?

A parte nicchie di specializzazione molto avanzate, siamo indietro anche sull’impiego delle soluzioni più semplici. Se poi parliamo di applicazioni come machine learning o intelligenza artificiale siamo già indietro di anni. C’è molto da fare sul fronte digitale; malgrado tutto non possiamo contare ancora su una vera cartella clinica digitale uguale per tutto il Paese. Dovremmo avere la capacità di procedere in modo più coraggioso sul fronte digitale, tenendo presente il rispetto per chi non ha confidenza con l’utilizzo di questi strumenti.

Cosa fare invece rispetto alla spesa farmaceutica?

Nel 2022 abbiamo speso 22,3 miliardi di euro per comprare farmaci. I dati relativi al 2023 non sono ancora ufficiali ma si orientano verso i 25 miliardi. Non si fa una revisione del prontuario da 1993 quando, facendolo, ottenemmo un risparmio di 3000 miliardi di lire. Ci sarebbero tranquillamente le condizioni per risparmiare 5 miliardi di euro. Sarebbe semplice, basterebbe eliminare farmaci inutili partendo dalle necessità di cura piuttosto che dall’offerta dell’industria. Non si capisce per esempio perché occorrano tutti i tipi di statine ora presenti. Ne basterebbero molte meno, imponendo prezzi più bassi. Purtroppo, la legislazione europea è troppo sbilanciata a favore dell’industria. I farmaci vengono approvati e immessi sul mercato sulla base di tre caratteristiche: qualità, efficacia e sicurezza. Ma non è sufficiente fare una valutazione compiuta soltanto su questa base. Bisognerebbe considerare, per esempio, l’effetto di un certo farmaco rispetto a quelli che già esistono per la stessa indicazione. Se è migliore, tutti gli altri dovrebbero sparire dal prontuario pubblico. Qualora, invece, fosse identico ai farmaci già esistenti non ci sarebbe ragione di approvarlo. Detto questo, l’ostacolo sarebbe superabile; i vincoli imposti dalle normative europee valgono per il mercato non per la salute. L’Aifa avrebbe l’autonomia necessaria per non ammettere i farmaci non necessari al rimborso del servizio sanitario nazionale. Purtroppo, pesa il lato politico ed economico del problema. C’è poi un altro aspetto del quale occorre prendere coscienza. Esiste un grande problema di parità di genere in campo farmaceutico. Diamo alle donne farmaci studiati in gran parte su uomini. È una grande ingiustizia sociale. Le malattie hanno sviluppi diversi tra i sessi, quindi vanno trattate in modo diverso. Un farmaco non agisce su uomini e donne nello stesso modo; ci sono grandi differenze dal punto di vista dell’assorbimento, del metabolismo, dell’eliminazione. Dovremo affrontare questo problema sia per giustizia che in termini di efficacia e valutazione degli impatti sulla salute.

Questo però è un problema globale…

È certamente un problema internazionale, ma totalmente ignorato in Italia.

Le chiedo un’ultima valutazione su un tema per il quale si è molto impegnato: far comprendere che l’aspettativa di vita deve essere coniugata alla tutela della qualità della vita in salute. Cosa deve fare il Paese per favorire questo aspetto?

Sappiamo tutti che questo Paese ha un record per l’aspettativa di vita; ma se guardiamo alla durata di vita sana scendiamo intorno al quindicesimo posto. La maggior parte degli italiani passano gli ultimi dieci anni di vita afflitti da una o più malattie. Questo dipende molto da quella mancanza di attenzione alla prevenzione di cui abbiamo parlato. Ci sono ancora 12 milioni di fumatori. L’opinione pubblica pensa che il fumo sia collegato allo sviluppo del tumore al polmone quando, in realtà, è fattore di rischio per 27 patologie. L’alcol è cancerogeno. In Nuova Zelanda sulle bottiglie di alcolici sono stampate etichette simili a quelle presenti sui pacchetti di sigarette. I problemi sono noti ma non si affrontano temendone gli impatti economici, mostrando una forma di miopia, rispetto a quanti si spende, poi, per sostenere cure evitabili.